一、草魚出(chū)血病

1.病原體

草魚呼腸孤病毒,球形顆粒,直徑70~80nm,20麵體球形顆(kē)粒,含有11個片段的雙鏈RNA。不同地區存在不同的毒株(zhū)。目前已報道了10個分離株(zhū),該病毒主要引起中國淡水養殖主要品種草魚在魚種階段發生出(chū)血病,死亡率高達90%以(yǐ)上,給水產養殖業(yè)造成巨大損失。

2.流行情況

草魚、青魚都可發病(bìng),但主要危害草魚,從2.5厘米~15厘米大小的草魚(yú)都可發病,有時2齡以上(shàng)的大草魚也患病。草魚出血病發病季節長,每(měi)年6月下(xià)旬至9月底是主要流行季節,高峰(fēng)在8月,死亡率高,高(gāo)密度飼養的魚種池危(wēi)害更甚(shèn),常發生全塘覆沒,對提高淡水魚產量是一個嚴重的(de)威脅。

水(shuǐ)溫(wēn)在20℃~33℃時發生流行,最適流行水溫(wēn)為25℃~30℃。當水質惡化,水中溶氧低,透明度低,水中總(zǒng)氮、有機氮(dàn)、亞硝酸態氮和有機耗氧率高,水溫變化大,魚體抵抗力低下,病毒量多時易發病。

3.發病過程

從感染到(dào)發病死亡,需(xū)4天~15天(tiān),一般是7天~10天(tiān)。病程分潛伏期、前趨期和發展期三個階段

(1)潛伏期。約3天~10天,在此期間內,魚的外表不顯示任何症狀,活動與攝(shè)食正常。潛伏期的長短與水溫(wēn)及病毒濃度有密切關係。水溫高,病毒濃度高,潛(qián)伏期短;反之,則長。

(2)前趨期。時間短,僅1天~2天,魚的體色發(fā)暗、發(fā)黑,離群獨遊,停止攝食。

(3)發展期(qī)。時間長(zhǎng)短不一,一般為1天~2天,病魚表現充血、出血症狀而死(sǐ)。

4.症狀

患病初(chū)期,魚體色發黑,離群獨遊水麵,反(fǎn)應遲鈍,攝食(shí)減少或停止。

(口腔充血發紅)

病魚的主要症狀是充血。體內(nèi)外各個器官和組織表現出斑點狀或塊狀充血,諸如鰭條、鰓蓋、鰓絲、眼眶、口腔、下(xià)顎等(děng)表皮組織,不用解剖就可以看到充血現象。病魚眼球突出,鰓絲蒼白或充血。腦膜腔、肌肉、腸道、腸係膜、鰾壁、膽囊、肝、脾、腎等器官,也往往出現充血現象,故依症狀定名為"出血病"。

外部症狀一般微帶紅色(sè),小魚種(zhǒng)在陽光(guāng)或燈光透視下,可見皮下充血現象。將病魚皮膚剝開,肌肉有的顯示點狀或快狀出血,有(yǒu)的全身肌肉呈充血現象,鰓部(bù)貧血,出現“白鰓”,也可能出現鰓瓣呈斑狀(zhuàng)充(chōng)血(xuè),但有的病(bìng)魚鰓部無此症狀。

內(nèi)部器(qì)官的症狀常(cháng)見的是腸道充血,全腸或局(jú)部因充血呈鮮紅色(sè),腸係膜和周圍脂肪,也常伴有明顯的點狀出血。但腸道半滑(huá)肌一般仍完好,仍具韌(rèn)性(xìng),無(wú)腐爛或水腫等情況(kuàng)出現,少數病魚的肝、脾、腎等出現灰白色或局部充血,鰾壁及膽常充滿血絲。

實際上,上述症狀群並非全部同時出(chū)現,按其症狀表現和病理(lǐ)變化的差異,大致可分(fèn)為3個主要(yào)類型和"白鰓"共4種類型,可(kě)同時出現,亦可交替出現。

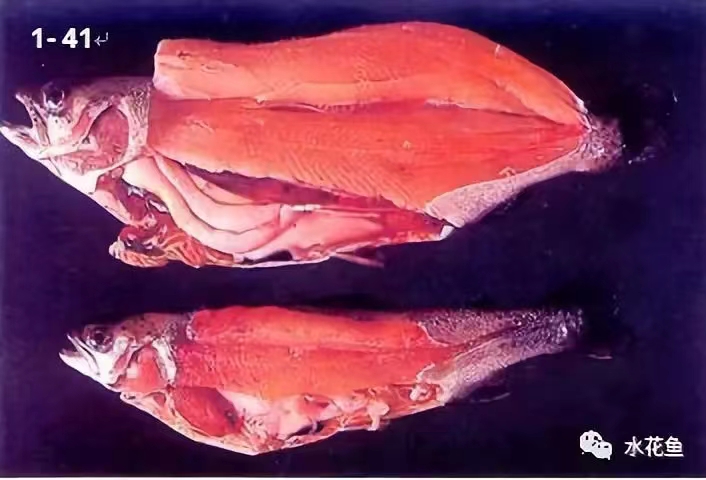

(1)紅(hóng)肌肉型。主要症狀為肌肉明顯出血,全身肌肉呈鮮紅色。

(2)紅鰭紅鰓蓋型。主要(yào)症狀為鰭基、鰓蓋嚴重充血,頭頂(dǐng)、口腔(qiāng)、眼眶等處有(yǒu)明顯出血點。

(3)腸炎型。主要症狀為(wéi)腸(cháng)道嚴重充(chōng)血,腸道全部或局部鮮紅色,內髒點狀出血。診斷時,要注意(yì)以腸道出血為主的草魚病毒性出血病與細(xì)菌性腸炎病的區別,前者表(biǎo)現(xiàn)為腸道充血發紅(hóng)且無膿液或有琉晶(jīng)樣物質。

(4)“白鰓”型。鰓絲呈白色,腸道、肝髒等內髒器官(guān)均(jun1)呈白色。

5.防治方法

放養密度(dù)應控製在(zài)800尾/畝以下為宜。水質越壞發病越嚴重,長期低(dī)溶氧狀態最容易發(fā)生本病。

(1)清塘消毒。清除(chú)池底過多淤泥,改善池塘養殖環境,並(bìng)用(yòng)生石灰水或漂(piāo)白粉水潑灑消毒(dú)。

(2)下塘前藥浴。魚種在(zài)放養時用10ppm的聚維酮碘溶液浸泡6~8分鍾,用聚乙烯氮(dàn)戊環酮碘劑(PVP-1)60毫克/升藥浴25分鍾左右。

(3)人工免疫預防。發(fā)病季(jì)節到來(lái)之(zhī)前人工接種出血病防治滅活(huó)疫苗,或免疫組織漿(jiāng)疫苗,可產生特異性免疫力,保(bǎo)護草魚安全度過當年(nián)流行(háng)季節。

①浸浴法:尼龍袋充氧,0.5%疫苗液浸浴夏花24小時;或0.5%疫(yì)苗液,加0.5毫克/升莨菪堿,尼龍(lóng)袋充氧浸浴3小時,成(chéng)活率可達(dá)83%~92%。

②注射法:8厘米以上的草魚(yú),采(cǎi)用腹腔或背(bèi)鰭基部注射每為注射疫苗(miáo)0.3毫升~0.5毫(háo)升。

(4)藥物防(fáng)治。

①中藥:每100千(qiān)克魚每天用大黃、黃芩、黃柏、板藍根各125克,再加0.5千克(kè)食鹽拌飼料投喂,連喂(wèi)7天。

②用硫酸銅溶於水全池遍灑(sǎ),使池水成0.7毫克/升濃度,隔天1次,連潑灑(sǎ)2次。

(5)水體消毒。可以通過全池潑灑生(shēng)石灰(每立方水體35-40克)進行消毒與改善水質。

(6)殺滅水(shuǐ)體中的病毒病原。可采用(yòng)潑灑碘製劑的方法,對於發生出血病的草魚池(chí)塘,通常連續潑灑聚維酮碘或季(jì)銨鹽絡合碘等(每立方(fāng)水體0.3-0.5毫升)2-3次,隔天(tiān)1次。

二、鯉痘瘡病(bìng)

該病是由皰疹病毒(dú)引(yǐn)起的(de)一種主要危害鯉、鯽的病毒性傳染病(bìng)。其特征是(shì)在魚(yú)體表出現大量灰白色石蠟樣增生物。

1.病原

痘瘡(chuāng)病是一種病毒性(xìng)傳染病,病原為鯉皰疹病毒,病毒直徑為0.07-0.1微米。病毒顆粒近球形,複製適宜溫度為15℃~22℃,通常由成群的球狀病毒顆粒感(gǎn)染所致。

2.流行與危害

流行季節與溫度:冬季及早春低溫(10-16℃)時節。

本病通常流行於秋末冬初和早春季節,水溫(wēn)在10℃~20℃時,水質(zhì)較肥的池塘鯉魚易發此病,特別是一齡以上的鯉魚對此病較敏感。當水溫升高(高於18℃後)或水質改善後,痘瘡會自行脫落,會逐(zhú)漸自愈。條件惡化(huà)後(hòu)又可複發。在越冬後期可引起病魚死亡,在輕微病情的情況下,一般不會造成死(sǐ)亡,但影響魚的生長及魚體外觀,降低商品價格,影(yǐng)響經濟效(xiào)益(yì)。

3.症狀和病變(biàn)

魚體表出現乳(rǔ)白色小斑點,並覆蓋一(yī)層很(hěn)薄的白色黏液,隨著病(bìng)情的發展,白色斑點的大小和(hé)數目逐漸增加、擴大和變厚,其形狀大小各異。這種增生物(wù)既可自然脫落,又能在原患部再次出現新的增生物。病魚生長性能下降,表現為消瘦、遊動遲緩,甚至死亡。

病狀的特點是:早期病魚體表出現乳白色小斑點,並(bìng)覆蓋著一層很薄(báo)的白色黏液,隨著病情的發展,白色斑點的大(dà)小和數目(mù)逐(zhú)漸(jiàn)增大和增多,以至蔓延全身。由於患病部(bù)分的表層受到某些刺(cì)激增厚而形成“增生物”,色(sè)澤(zé)由原來的乳白色逐漸(jiàn)變(biàn)成石蠟狀,形成(chéng)癬狀痘瘡,上麵有時有極小的紅色條(tiáo)紋。“增生物”可高出(chū)魚體表1毫米~5毫(háo)米(mǐ),其表(biǎo)麵由光滑變為粗(cū)糙(cāo),質地由柔軟變為軟骨(gǔ)狀(zhuàng),較堅硬,一般不能被磨擦碰掉。這種表皮“增生(shēng)物”是致密的結締(dì)組織(zhī),內有一些微血管,其主要(yào)成分是膠原纖維(wéi)。這些“增生物”長到一定(dìng)大(dà)小後,可自動(dòng)脫落,以後在原位置上又重新長(zhǎng)出新的(de)“增生物”

4.防治方(fāng)法(fǎ)

(1)加強綜合預防措施,嚴(yán)格檢疫製度。隔離病魚,並不得留作(zuò)親魚。

(2)漁池用生石灰徹底清塘消毒,有病魚或病原體的水(shuǐ)域亦需作清(qīng)毒(dú)處理,最好不用作水源。

(3)將(jiāng)病魚放入含氧量高的清潔水中(zhōng)(最好是流動(dòng)水),體表(biǎo)增生物會自行脫落。

(4)將0.5千克大(dà)黃研成粉末,用開水浸泡12小時後(hòu),與100千克餌料混合製成藥餌(ěr),或者內服三黃粉,同時全池潑灑0.4ppm二溴(xiù)海因,投喂(wèi)3-5天。

(5)使用生石灰調節池水pH值,使之保持在8以上(shàng)。

(6)二溴海因或溴海因全池潑(pō)灑,用量為0.2~0.5克/立方(fāng)米。

(7)碘(diǎn)伏全池潑灑,用量為0.2~0.3毫升/立方米。

(8)複合碘溶液,或10%聚維酮碘溶液,或10%聚(jù)維酮碘粉,一次量,每一(yī)立方水0.1毫升,或0.45~0.75毫(háo)升,全池潑(pō)灑一次。

(9)銀翹板藍根,或七味板藍根,或清熱中藥方劑,一次(cì)量,每1公斤飼料3.2~4.8克,或6~8克,一(yī)天(tiān)兩次,連用2~3天。

三、鯉(lǐ)春病毒病

1.病原

該病由一種彈狀(zhuàng)病毒即鯉春病毒(dú)血症病毒(簡稱SVCV)引起。有一層囊膜,病毒(dú)大小為180×70nm,含單鏈RNA和依賴於RNA的RNA聚合酶(最(zuì)適活性溫度為20-22℃),在(zài)CsCl中的(de)浮密度為1.195-1.200克/毫升。根據其結構(gòu)蛋(dàn)白組分可把該病(bìng)毒列入水泡性口炎類。目前研究證明SVC病毒隻有一種血清型。

(鯉魚眼球突出)

2.流行及危害

鯉(lǐ)春病毒病流行地域廣,我國大部分地區均(jun1)有發生,時間主要(yào)在4~6月,水溫(wēn)在13~22℃,17℃左右是最容(róng)易發病的溫度。危害對象主要(yào)是鯉魚,鯽魚也被感染,越冬以後的幼鯉和1齡以上的鯉魚極易感染。感染途(tú)徑是以水體為媒介、水平傳播為主,亦可通過魚類寄生蟲等傳(chuán)播。傳播快、潛伏期短,死亡率高。

在春季比較流行,在15度以下感染(rǎn)後的魚出(chū)現病(bìng)症,20度以上則停止,當水溫低(dī)於13度,由於病毒的活力降低,其(qí)感染力也隨之下降。

感染後死亡率在30%-40%,有時高達70%;嚴重時病魚的死亡率(lǜ)可高達100%。

(鯉魚魚鰾出血(xuè))

3.症狀

病魚一般表現為體色變黑、反應遲鈍、呼吸困難,無食欲(yù),遊泳遲(chí)緩,往(wǎng)往失去平衡而側遊,嚴重時無力靜臥水底。病魚體表兩側有紅腫浮斑,體表輕度或重度充血,肛門紅(hóng)腫外突且常掛有長條狀黏液,腹部膨大(dà),眼球外突。

病魚往往有多量(liàng)帶血的腹水。由於該病毒在體內增殖(zhí),尤其是在毛細血(xuè)管內皮細胞、造血組織和腎細胞內增殖,從而破壞(huài)了體內水鹽平衡和正常的血(xuè)液循環,因此病魚表現為肝、腎、脾、心、鰾、肌(jī)肉和造血組織等多組織器官的水腫、出血、變性、壞(huài)死及炎症等病變,從而導(dǎo)致感(gǎn)染魚死亡。

解剖(pōu)可見腸道和腎充(chōng)血發炎,腸黏膜脫落,腸內有膿狀物。病情嚴重(chóng)的病魚除有腸道出血性發炎外,腹膜也發炎,腹腔內充滿大量滲出(chū)液(yè),嚴重時為帶血的粉紅色。鯉魚急性感染時,鰓、腸、心、腎、肌肉出血,肝發炎及水腫(zhǒng),最後肝多處壞死,可見黃疸症狀。

(鯉肛門(mén)紅腫,體表出血)

4.防治

目前尚無有效的治療方法,主要進行預防。

(1)魚病流行(háng)季節,每15天,每(měi)畝(mǔ)水麵用生石灰20公斤(jīn),或漂白粉(fěn)交(jiāo)替(tì)使用,全池潑灑。

(2)可用大蒜素、板藍根、地榆、魚(yú)腥(xīng)草或大(dà)黃、穿心蓮(2∶3∶1∶3∶2)合劑(jì)遍灑,連用2~3次,同時按(àn)上(shàng)述比例拌餌投(tóu)喂。

(3)用含氯消毒劑比(bǐ)如二氯異氰脲酸鈉或二氧化氯等全池潑灑消毒。

(4)注射疫(yì)苗。用滅(miè)活疫苗或弱毒疫苗免疫預防。

(5)用碘伏、季銨鹽類消毒可預防此病發生。

(6)將水溫提高到22℃以上可控製此病發生。

四、傳染性胰髒(zāng)壞(huài)死病

1.病原

病原體(tǐ)為傳染性胰髒壞死(sǐ)病病毒,多為冷水(shuǐ)魚(yú)類病害。傳染性胰腺壞死病毒(Infectious pancreatic necrosis

Virus,IPNV),病毒粒子呈正二十麵(miàn)體,無囊膜,直徑55~75nm。病毒在RTG-2、PG、RI、CHSE-214、AS、BF-2、EPC

等(děng)魚類細胞株上增殖,並產生細胞病變(CPE),生長溫度為4~25℃,最適溫度為15~20℃。病毒在胞(bāo)漿內合成和成熟(shú),並形(xíng)成包涵體。

2.傳播途徑

主要(yào)侵害鮭科魚類(lèi)魚苗至3

個月內的稚魚,廣泛流行於(yú)歐、美、日本(běn)等許多國和地(dì)區,我國東北、山東、山西、甘肅、台灣等省養殖的虹鱒(zūn)均發現此病。發病(bìng)水溫一般為(wéi)10~15℃。2~10周齡的(de)虹鱒魚苗(miáo),在水溫10~12℃時,感染率和死亡率可高達80~100%。20周齡以後的魚種一般(bān)不發病(bìng),但可(kě)成終身帶(dài)毒,成為傳染源。本病可通過水平和垂直兩(liǎng)種方式傳播。

垂直傳播:帶病毒親魚的卵、精(jīng)液(yè)。

水平傳播:病魚的(de)糞便、尿、分泌物將(jiāng)病毒帶入水中,感染(rǎn)途(tú)徑為鰓和口。

3.流行及危害

該病主要危害鮭科魚(yú)類的魚苗及幼魚。開食2月齡的苗種常引起急性批量(liàng)死亡(wáng),一般開食後7周開始出現死亡,較大魚苗首先發病,20周齡以上幼魚一般不再發病。發病水溫為10℃~15℃,水溫在10℃~12℃時死亡率可達80%~100%,該(gāi)病潛伏期與魚大小及水溫有關,魚越大潛伏期越長,水溫越高潛伏期越短。

(虹鱒(zūn)魚)

4.症狀

病魚體色變黑,眼球突出,腹部膨脹,充有大量腹水,鰭基部和腹部發紅、充血,多數病魚肛門處拖著線狀粘液便,並不時在水中旋轉狂奔。肝髒、脾髒、腎髒、心髒蒼白(bái),消(xiāo)化道內通常無食物,充滿乳白色或淡黃(huáng)色(sè)粘液。典型病變是胰(yí)腺壞死,並(bìng)在一些細胞胞漿內(nèi)出現包涵體。疾病後期,腎髒和肝髒等也發生變性、壞死。

體重5克以上(shàng)幼魚多為慢性,死亡速度(dù)較慢,外觀腹部膨脹,體色變(biàn)黑,眼球突出,鰭基部和腹部充血發紅,肛門大多(duō)拖線狀糞便,遊動(dòng)緩慢,攝食(shí)不良。

體重(chóng)5克以下魚苗(miáo)多(duō)為急性,死亡速度快,病魚活動遲緩,側(cè)遊或緩(huǎn)慢旋轉遊動後沉底,腹部膨脹,體(tǐ)色變黑。

5.預防

不使用帶病原的親魚繁(fán)殖幼體,不從發病區(qū)運輸魚及卵,采用獨立水體進行產卵、魚(yú)苗孵化、培養。魚(yú)苗、魚種應放置於漁場(chǎng)最上遊,以防止水平傳播,防(fáng)止(zhǐ)水源汙染(rǎn)。

養殖設施及工具用高濃度氯製劑徹底消毒。

疾病暴發時,減(jiǎn)少養殖密度;魚卵用聚(jù)乙烯吡咯烷酮碘50毫克/升消毒15分鍾;加強水源、魚、設施等的(de)嚴格消毒。

6.治療

發病池一般通過提高水溫的方(fāng)法來控製病情發展。

患病早期用聚維酮碘溶液(按10%有效碘計算),每千(qiān)克魚體重用1.64~1.91克,拌餌投喂,每日1次,連續(xù)10-15天。

五、傳染性造血組織壞死病

1.病原

病(bìng)原為傳染性造血組織壞死病毒,多為冷水魚類病害。傳染性造血器官壞死病毒(Infectious hematopoietic necrosis

virus,

IHNV),病毒顆粒呈子(zǐ)彈形,大小為120~300×60~100nm,單鏈RNA,有囊膜。病毒在FHM、RTG-2、CHSE-214、PG、R、EPC、STE-137

等細胞株上複製生長,並出現細(xì)胞病變(CPE),生長溫度為4~20℃,最適溫度15℃。

患病虹鱒(zūn)腹部(bù)膨大(dà),體表出血、出血(仿山崎隆義)

2.傳播途徑

主要危害虹鱒、硬頭鱒、銀鱒和大西洋鮭等鮭科魚類的魚苗及當年魚種,尤其是剛孵出的(de)魚苗死亡率可達100%,1 齡魚(yú)種的(de)感染率與(yǔ)死亡率明顯下降,2

齡以上魚基本不發病。流行水溫為8~15℃。可通過水平和垂直兩種方式(shì)傳(chuán)播。

垂直(zhí)傳播:帶病毒親(qīn)魚的卵和精液,由卵傳播幾率更大。

水平傳播:水源受汙染等。病毒主要經鰓和消化道(dào)入侵魚體。

患病(bìng)虹鱒魚苗肌肉出血(仿山崎隆義)

3.流行及危害

主要危害鮭科魚類(lèi)如虹鱒、大麻哈魚、河鱒等魚苗及當年魚種,發病水溫4℃~13℃,8℃~10℃時發病率最高,15℃以上停止發病,2月(yuè)齡(líng)以下魚苗在水(shuǐ)溫10℃時死亡率達100%,2月~6月齡魚種死亡率大於50%,大於7月齡魚種死亡率約為10%左(zuǒ)右(yòu),近年發現體重7克~100克的虹鱒也有發病案例。

患病鮭魚苗肌肉出血(仿W.Ahne)

4.症狀

病魚體色發黑,出現昏睡,或遊動緩慢,時而出現(xiàn)痙攣,往往在劇烈遊動後不久即死。病魚眼球突出,腹(fù)部膨(péng)大,鰭條基部充血,出血,肛(gāng)門處常拖有(yǒu)一條不透明的(de)粘液糞便。口腔、骨骼肌、脂肪組織、腹膜、腦(nǎo)膜、鰾、心包膜、腸及魚苗的卵(luǎn)黃囊等出血。腎髒(zāng)及脾(pí)髒的造血組織嚴重壞死,病情嚴重時腎小管及肝髒(zāng)也發生局部壞死,胃、腸固有膜的顆粒細胞、部分胰腺的腺末旁(páng)及胰島細胞也發生變性、壞死(sǐ)。胞漿(jiāng)內常可見(jiàn)包涵體。

該病(bìng)往往在魚苗及幼魚期引起突發性批量死亡,一般感染後7天(tiān)~14天發病。病魚遊動遲鈍,旋轉活動,有時(shí)沉底,體色變黑,腹部膨大,鰭基充血(xuè),肛門懸掛不透明、黏液狀糞便,體側(cè)肌肉呈“V”形出血。慢性病魚(yú)眼球往往突出。

該病易與傳染性胰腺壞死病相似,傳染性造血組織壞死病的病魚肛門後(hòu)麵拖的一條粘液(yè)便比較粗長、結構粗糙。

患病虹鱒腎(shèn)造血組織壞死H.E ×400(仿(fǎng)P.George)

5.預防

養殖設施及工具嚴格消毒。魚卵在17~20℃孵化為宜,並用聚(jù)乙烯吡咯烷酮碘(diǎn)(PVP-I,含1%有效碘)50毫克/升浸洗(xǐ)15分鍾,當pH顯堿性時(shí)可將濃度提高至60毫克/升,因為在堿性條(tiáo)件下聚乙烯吡咯烷酮碘效用降低(dī)。

6.治療

(1)飼料中添加黃(huáng)芪多(duō)糖等免疫增強劑,增強機體免疫力有一定作用。

(2)將病魚池水溫提高至17℃~20℃可控製(zhì)病情嚴重惡化。

六、病(bìng)毒性出血敗血病

1.病原

本病多(duō)為冷水魚(yú)類病害,病原體為彈狀病毒科中的(de)艾格特維德病毒,或稱艾格特維德(dé)病毒(Egtved virus),為一種單鏈RNA

病毒,大小在(zài)170~180nm×60~70nm。病毒(dú)能在(zài)哺乳動物細胞株BHK-21、WI-38 和兩棲動物(wù)細胞(bāo)株GL-1

上生(shēng)長,但(dàn)更易在魚細胞株如BF-2、CHSE-214、FHM、PG 和RTG-2

上生長。生長溫度範圍(wéi)為4-20℃,最適增殖溫度為15℃,20℃以上失去感染力(lì)。

患病虹鱒肌肉出血 (仿P.George)

2.傳播途徑

水為傳播媒介,通過(guò)親魚(yú)垂直(zhí)傳播,另(lìng)外(wài)池底淤泥及無脊椎動(dòng)物為其水平傳播途徑(jìng)。帶病毒魚是重要的傳染源。潛伏期通常為14周。

患病虹鱒鰓蒼白,貧血(xuè),脾、腎腫大(仿P.Kinkelin)

3.流(liú)行(háng)及危害

主要危害魚種及(jí)幼魚,一般魚體大於5厘米才發病。流行於冬末春初,水溫6℃~12℃發病(bìng)多,在8~10℃死亡率最高,14℃~15℃發病少,而在(zài)15℃以(yǐ)上時,卻很少發生。累計死亡率可達80%,當水(shuǐ)溫變化或移動魚體後易發生(shēng)。

4.症狀

症狀(zhuàng)分(fèn)為急性、慢性(xìng)和神經型三種。一般由急性轉為(wéi)慢性,最(zuì)後轉為神經型。但三(sān)種表現(xiàn)型不易明確區分,主要表現為突發性大量死亡,皮膚出血。

急性型:發病迅速,死亡率高,主要表現為(wéi)突發性大量死亡,體色發黑,死亡量大,鰓蒼白有出血點,皮膚、肌肉、眼(yǎn)眶周圍及口腔出血。病魚貧血,造血組織發生變性、壞死,白細胞和血栓細胞減少(shǎo)。體內脂肪組織、生殖腺、肌(jī)肉、腸係膜有出血點,肝髒色淡,腎髒變薄充血。

慢性型:一(yī)般由急性轉變而來,病(bìng)魚病程長,中等程度死亡率。體色更黑,眼(yǎn)球嚴重外突,貧血更加嚴重,尤其是鰓及肝髒顯示嚴重貧血,鰾及腎髒腫大,腹腔充滿積液,使病魚外觀呈腹腔膨脹(zhàng)樣。

神經型:發病較慢,死亡率很低,主要表現為病(bìng)魚運動失常。病魚作旋(xuán)轉運動,有時(shí)急劇掙紮後沉底。內髒嚴重貧血。有時體表(biǎo)出血症狀不明顯,但內髒有嚴重(chóng)出血。

5.預防

目前尚無有效的治療方法,以預防為主。

(1)發眼期卵用伏碘(PVP-I,商品名為10%複方皮維碘溶液)配成含有效碘50毫克/升的濃(nóng)度(10升(shēng)水中加入50毫升的PVP-I液)浸洗(xǐ)15分鍾,如水的pH值高,則需用60~100毫克(kè)/升。

(2)疾病早期用伏(fú)碘液拌餌投喂,每千克魚每天用有效碘1.64~1.91克,連喂15天(tiān),死亡率可降低(dī)。

(3)每萬尾0.4克左右的仔魚(yú)每(měi)天(tiān)投喂24毫克植物凝集(jí)素(sù)(PHA),分2次投喂,連喂(wèi)1周為1個療程,且有(yǒu)一定的效果。

(4)可將病魚放在低於10℃的水環境中飼養,或將發病池水溫提(tí)升到18℃以上,從(cóng)而可以控製此病的發生。

(5)用大黃等中草藥拌餌投喂(wèi),有一定(dìng)防治效果。